食談のご報告

東京遺産

|

尾道、魚信旅館 (1999)6月28日の林芙美子忌というのに招かれてYと一緒に尾道へ行く。 |

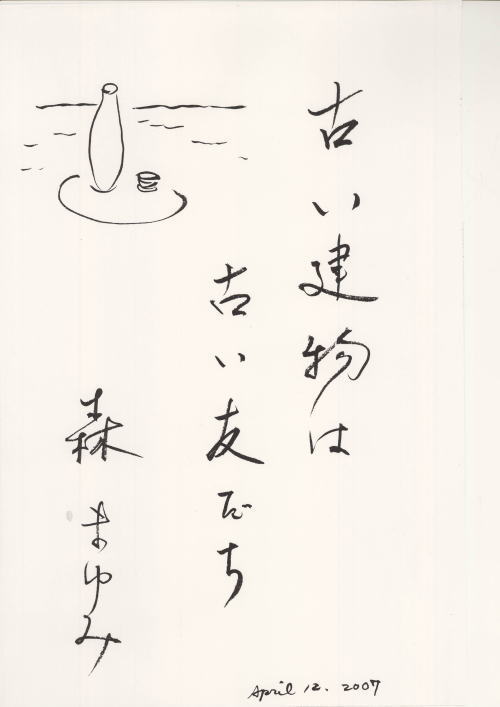

『東京遺産』―保存から再生・活用へ―私は旅をするとき鉄筋コンクリートの大旅館、大ホテルには泊まらない。三階建ての木造旅館とか、江戸期の旅籠、クラシックホテルなどをさがす。例を挙げれば、白布温泉・中屋、長野善光寺門前・富士屋、足助(あすけ)・玉田屋、尾道・魚信旅館、川越・佐久間旅館など。ホテルでは、軽井沢万平ホテル、箱根富士屋ホテル、奈良ホテル、日光・金谷ホテルなどはやや分不相応だが、一度は泊まってみたいと思い、その夢をかなえた。他にはお金をつかわないからこういうときはゼイタクする。といっても新しい豪華な宿より高いわけではない。 森まゆみ著(岩波新書)より古い建物は古い友だち

著者の森まゆみ様のご紹介 |

尾道ゆかりの文学名作

|

志賀直哉著より 前編二 (続き) 彼は茶店の主から聴いて、先頃死んだ商家の隠居が住んでいたと云う空家を見に行った。結構朽葉の散り敷いたじめじめした細道を入って行くと、大きな岩に抱え込まれたような場所に薄暗く建てられた小さな茶室様の一棟があった。が、それが如何にも荒果てていて、修繕も容易でないが、それより陰気臭くてとても住む気になれなかった。彼は又茶店まで引きかえして、石段を寺の方へ登って行った。大きな自然石、その間に頑丈な松の大木、そして所々に碑文、和歌、俳句などを彫りつけた石が建っている。彼は久しい以前行った事のある山形の先の山寺とか、鋸山の日本寺を想い起した。開山が長崎の方から来た支那の坊主というだけに岩や木のたたずまいから、山門、鐘楼、総てが、山寺、日本寺などよりも更に支那臭い感じを与えた。玉の岩というのはその鐘楼の手前にあった。小さい二階家程の孤立した一つの石で、それが丁度宝珠の玉の形をしていた。 鐘楼の所からは殆ど完全に市全体が眺められた。山と海とに挟まれた市はその細い幅とは不釣合いに東西に延びていた。家並もぎっしりつまって、直ぐ下にはずんぐりとした煙突が沢山立っている。酢を売る家だ。彼は人家の少しずつ薄らいだ町はずれの海辺を眺めながら、あの辺にいい家でもあればいいがと思った。 暫くして彼は再び、長い長い石段を根気よくこつこつと町まで降りて行った。その朝、宿の者に買わした下駄は下まで降りると、すっかり鼻緒がゆるんで了った。 不潔なじめじめした路次から往来へ出る。道幅は狭かったが、店々には割りに大きな家が多く、一体に充実して、道行く人々も生々と活動的で、玉の岩の玉を抜かれた間抜けな祖先を持つ人々には見えなかった。 彼は又町特有な何か臭いがあると思った。酢の臭いだ。最初それと気付かなかったが、「酢」と看板を出した前へ来ると一層これが烈しく鼻をつくので気付いた。路次の不潔な事も特色の一つだった。瓢箪を下げた家の多い事も彼には珍らしかった。骨董屋、古道具屋、又それを専門に売る家は素より、八百屋でも荒物屋でも、駄菓子屋でも、それから時計屋、唐物屋、印判屋のショー・ウィンドウでも、彼は致る所で瓢箪を見かけた。彼は帰って女中から宿の主も丹波行李に幾つかの瓢箪の持主だと云う事を聴いた。 その晩彼は早く寝た。そして翌朝未明に起きると、未だ電燈のついている掃いたような往来を番頭に送られて近い船つき場へ行った。霜が下りて寒い朝だった。 内海の景色は彼が想像した程にはよくなかった。丁度上げ潮時で、海水が東へ東へと落ちつきなく苛波を立て立て流れている事などが一寸不思議に思えた。 高浜と云う処で下りて、汽車で道後へ行って、彼はこ其処で二泊した。そして又同じ処から船に乗り、宇品で降り、広島から厳島へ行った。尾の道より気に入った処があれば彼は何処でもよかったが、結局四日目に又尾の道へ帰ってきた。 淡い旅疲れで、彼は気分も頭もいい位にぼやけていた。荷はまだ着いていなかったが、翌日千光寺の中腹の二度目に見た家を借りる事にして、彼は町から畳屋と提灯屋を呼んで来て、畳表や障子紙を新しくさせた。 戻る 前編三 謙作の寓居は三軒の小さい棟割長屋の一番奥にあった。隣は人のいい老夫婦でその婆さんに食事、洗濯その他の世話を頼んだ。その先に松川という四十ばかりのノラクラ者がいて、自分の細君を町の宿屋へ仲居に出して、それから毎日少しずつの小使銭を貰って酒を飲んでいると云う男だった。 (千光寺山荘の続きに戻る) 彼の家は、表が六畳、裏が三畳、それに土間の台所、それだけの家だった。畳や障子は新しくしたが、壁は傷だらけだった。彼は町から美しい更紗の布を買って来て、そのきたない処を隠した。それで隠しきれない小さい傷は造花の材料にする繻子の木の葉をピンで留めて隠した。兎に角、家は安普請で、瓦斯ストーブと瓦斯のカンテキとを一緒に焚けば狭いだけに八十度までは温める事が出来たが、それを消すと直ぐ冷えて了う。寒い風の吹く夜などには二枚続の毛布を二枚障子の内側につるして、戸外からの寒さを防いだ。それでも雨戸の隙から吹き込む風でその毛布が始終動いた。畳は表は新しかったが、台が波打っているので、うっかり座りを見ずに平ったいらっきょうの瓶を置くと、倒した。その上畳と畳の間がすいていて、其処から風を吹き上げるので、彼は読みかけの雑誌を読んだ処から、千切り千切り、それを巻いて火箸でその隙へ押し込んだ。 (中略) 外から声をかけて、隣の婆さんが恐る恐る障子を開けた。夕食の飯を持って来たのである。そして彼が何も菜の用意をしてないのを見ると、 「でべらないと焼きやんしょうかの」といった。 彼には殆ど食欲がなかった。 「後で食うから其処へ置いてって下さい」 婆さんはお櫃を其処へ置いて帰ると、又湯がいたほうれん草を山盛りにつけた皿を持って其処へ置いていった。 (中略) 支度は早かった。となりの老夫婦も手伝って一時間たらずで総ては片付いて了った。婆さんは荷造りを手伝い、爺さんは電燈会社や瓦斯会社などの払いに廻った。 尾の道には急行は止まらなかった。彼は普通列車で姫路まで行き、そこで急行を待つ事にした。 午少し前、彼は老夫婦と重い旅鞄を下げた松川に送られて停車場へ行った。 大袈裟に三角巾で頬被りをした謙作が窓から顔を出していると、爺さん、婆さんは重い口で切りに別れを惜んだ。彼もこの人達と別れる事は惜しまれた。然しこの尾の道を見捨てて行く事は何となく嬉しかった。それはいい土地だった。が、来てからの総てが苦しみだった彼にはその苦しい思い出は、どうしてもこの土地と一緒にならずにはいなかった。彼は今は一刻も早くこの土地を去りたかった。 (中略) 戻る |

|

清兵衛と瓢箪 (前略) 清兵衛のいる町は商業地で船着場で、市にはなっていたが、割りに小さな土地で二十分歩けば細長い市のその長い方が通りぬけられる位であった。だから例え瓢箪を売る家はかなり多くあったにしろ、殆ど毎日それを見歩いている清兵衛には、恐らく総ての瓢箪は目を通されていたろう。 (後略) (2003年は生誕120年に当ります。) 年譜 1883年2月20日宮城県石巻市に、父志賀直温。母銀の次男として生まれる。 1912年二十九歳九月父との不和により、尾道に住み、『時任謙作』(『暗夜行路』の前身)の執筆を始めた。十二月帰京。 1913年三十歳一月、尾道に戻る。『清兵衛と瓢箪』を読売新聞に発表。四月尾道より帰京。 1971年八十八歳にて死去。 戻る |

|

|

林芙美子著 第三部 (八月×日) (中略) 尾道へ着いたのが夜。 むっと道のほてりが裾の中へはいって来る。とんかん、とんかん鉄を打つ音がしている。汐臭い匂いがする。 少しもなつかしくはないくせに、なつかしい空気を吸う。土堂の通りは知った人の顔ばかりなので、暗い線路添いを歩く。星がきらきら光っている。虫が四囲いちめん鳴きたてている。線路草の白い花がぼおっと線路添いに咲いている。神武天皇さんの社務所の裏で、小学校の高い石の段々を見上げる。右側は高い木橋。この高架橋を渡って、私ははだしで学校へ行った事を思い出す。線路添いの細い路地に出ると「ばんよりはいりゃせんかァ」と魚屋が、平べったいたらいを頭に乗せて呼売りして歩いている。夜釣りの魚を晩選りと云って漁師町から女衆が売りに来るのだ。 持光寺の石段下に、母の二階借りの家をたずねる。びちょびちょの外便所のそばに夕顔が仄々と咲いていた。母は二階の物干しで行水をしていた。尾道は水が不自由なので、にない桶一杯二銭で水を買うのだ。 二階へ上がって行くと母は吃驚していた。 天井が低く、二階のひさしすれすれの堤の上を線路が走っている。黄いろい畳が熱い位ほてっている。見覚えのある蓋のついた本箱がある。本箱の上に金光様がまつってある。行水から出てくると、たらいの水に洗濯物を漬けながら、母は首でもくくりたいと云う。 義父は夜遊びに行って留守。ばくちに夢中で、この頃は仕事もそっちのけで、借銭ばかりで夜逃げでもしなければならぬと云う。 私は、帯をといて、はだかで熱い畳に腹這う。上りの荷物列車が光りながら窓の先を走っている。家がゆれる。 押入れも何もない汚い部屋。 戻る (八月×日) (中略) 障子を閉めて、はだかで、チェホフの退屈な話を読む。あまり暑いので、梯子段の板張りに寝転んで本を読む。風琴と魚の町、ふっとこんな尾道の物語を書いてみたくなる。 母は掃除を済ませて、白い風呂敷包みの大きい荷物を背負って商売に出掛ける。 階下のおばさんが、辛子のはいったところてんを一杯ごちそうしてくれる。そろそろ宮さんがお通りじゃンすでエ・・・近所の女衆が叫んでいる。 轟々と地ひびきをたててお召し列車が通る。障子の破れからのぞくと、窓さきの堤の上に巡査が列車に最敬礼をしている。巡査の肩に大きいトンボがとまっている。 (中略) あんまり暑いので、母と夜更けの浜へ涼みに行き、多度津通いの大阪商船の発着場の、石段のところで暫く涼む。露店で氷まんじゅうや、冷し飴を売っている。暑いので腰巻一つで、海水へはいる。浮きあがる腰巻きのはじに青い燐がぴかぴか光る。思い切って重たい水の中へすっとおよいでみる。胸が締めつけられるようでいい気持ちだ。 暗い水の上に、小舟が蚊帳を吊ってランプをとぼしているのが如何にも涼しそうだ。雨上がりのせいか、海辺はひっそりしている。 千光寺の灯が、山の上で木立の中にちらちらゆれて光っている。 (八月×日) (中略) 尾道へ戻った事を後悔する。 ふるさとは遠くにありて想うものなり。たとい異土の乞食となろうともふるさとは再び帰り来る処に非ずの感を深くするなり。 死にたくもなし、生きたくもなしの無為徒然の気持ちで、今日もノートに風琴と魚の町のつづきを書く。 (中略) 一生懸命、ノートに私ははかない事を書きつけている。もう、誰も頼りにはならぬのだ。自分の事は自分で、うんうんと力まなければ生きてはゆけぬ。だが、東京で有名な詩人も、尾道では何のあとかたもない。それでよいのだと思う。私は尾道が好きだ。ばんよりはいりゃんせんかのう・・・魚売りの声が路地にしている。釣りたてのぴちぴちした小魚を塩焼きにして食べたい。 (中略) 戻る |

|

|

| TOP | 施設 | ご宿泊 お飲物 | 各種お食事 | ご予約 | 作家 森まゆみ | ご感想 | よくある ご質問 |

| 目次 | アクセス | お部屋 | 空室状況 | 観光プラン 観光リンク | 大林映画 ロケ地のご案内 | 魚信 の由来 | 取材 |